DÉCOUVRIR

REVOIR

© Shutterstock

0 / 30 Fotos

Résurrection

- Le processus visant à faire revivre des espèces disparues à l'aide de différentes méthodes scientifiques est appelé "résurrection" ou "désextinction". L'objectif des scientifiques est de restaurer la biodiversité, les écosystèmes et les espèces éteintes de notre monde.

© Shutterstock

1 / 30 Fotos

Premières tentatives de clonage

- Les premières tentatives sérieuses pour ramener des espèces disparues ont commencé avec les technologies de clonage. En 1996, la brebis Dolly est devenue le premier mammifère cloné, démontrant ainsi pour la première fois que le clonage d'organismes complexes était possible.

© Getty Images

2 / 30 Fotos

Bouquetin des Pyrénées

- Le bouquetin des Pyrénées (un type de chèvre sauvage de montagne) est considéré par les scientifiques comme l'espèce la plus proche de l'extinction. Il s'est éteint en 2000, mais en 2003, des scientifiques espagnols ont utilisé des tissus préservés pour cloner un bouquetin des Pyrénées. Malheureusement, l'animal cloné est mort peu après sa naissance.

© Getty Images

3 / 30 Fotos

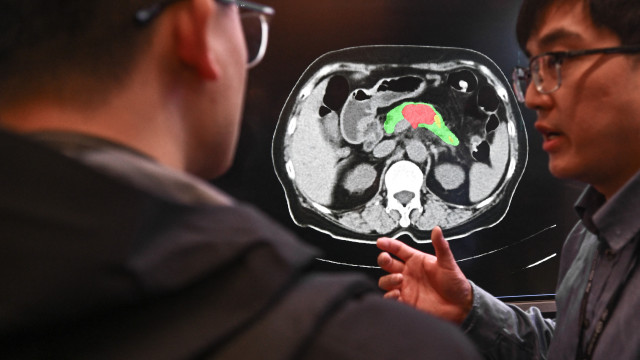

CRISPR

- Depuis les années 2000, la technologie a permis l'émergence de puissants outils d'édition génétique qui permettent aux scientifiques de modifier précisément les séquences d'ADN. L'un de ces outils est le système CRISPR, "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats", soit en français "Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées". L'outil permet aux chercheurs d'ajouter, de supprimer ou de modifier du matériel génétique spécifique dans l'ADN d'un animal.

© Getty Images

4 / 30 Fotos

Technologies d'édition génétique

- Avec l'essor de ces technologies d'édition génétique, les scientifiques peuvent désormais manipuler l'ADN avec précision pour recréer des animaux disparus. Elles leur permettent d'insérer des traits génétiques clefs d'espèces éteintes dans des espèces vivantes étroitement apparentées, constituant ainsi une étape cruciale dans la lutte contre l'extinction.

© Getty Images

5 / 30 Fotos

À quoi cela servirait ?

- Les scientifiques cherchent à ramener des espèces disparues afin de rétablir l'équilibre écologique, préserver la biodiversité et, potentiellement, inverser certains des dommages causés par l'homme aux écosystèmes.

© Shutterstock

6 / 30 Fotos

Restauration

- De nombreuses espèces disparues jouaient un rôle essentiel dans leur écosystème. En les réintroduisant, les scientifiques espèrent restaurer les habitats naturels. Le mammouth laineux, par exemple, serait réintroduit dans les régions de toundra afin de préserver les écosystèmes de prairies.

© Shutterstock

7 / 30 Fotos

Rétrocroisement

- Les scientifiques essaient d'utiliser l'ADN des éléphants d'Asie combiné à des gènes de mammouth laineux pour créer une espèce hybride capable de prospérer dans des environnements froids. Ce procédé d'hybridation est appelé "rétrocroisement".

© Getty Images

8 / 30 Fotos

ADN conservé

- L'ADN du mammouth laineux, qui s'est éteint il y a environ 10 000 ans, a été conservé dans la toundra arctique gelée, que les scientifiques ont explorée et découverte.

© Getty Images

9 / 30 Fotos

Pigeon voyageur

- Le mammouth laineux n'est pas le seul animal figurant sur la liste des espèces susceptibles de renaître. Le pigeon voyageur, autrefois l'un des oiseaux les plus peuplés d'Amérique du Nord, a disparu au début du 20ᵉ siècle. Les scientifiques cherchent aujourd'hui à le faire renaître en modifiant le génome du pigeon à queue barrée, son plus proche parent vivant, pour le rendre semblable à l'espèce disparue.

© Getty Images

10 / 30 Fotos

Moa géant de l'île du Sud

- Le moa géant de l'île du Sud, un oiseau géant de Nouvelle-Zélande incapable de voler, s'est éteint il y a environ 500 ans, et les scientifiques étudient également son ancien ADN pour tenter de le ressusciter.

© Getty Images

11 / 30 Fotos

Thylacine

- Le tigre de Tasmanie, ou thylacine, s'est éteint au 20ᵉ siècle en raison de la colonisation humaine. Les scientifiques examinent aujourd'hui la possibilité de le ramener à la vie par le biais de la résurrection, en utilisant de l'ADN préservé provenant de spécimens de musées et d'espèces étroitement apparentées.

© Getty Images

12 / 30 Fotos

ADN conservé

- L'ADN du tigre de Tasmanie a été conservé dans l'alcool avant l'extinction de l'espèce. Ce spécimen est le Saint-Graal que les scientifiques utilisent pour tenter de faire renaître cet animal disparu.

© Getty Images

13 / 30 Fotos

Dégradiation

- Le problème de la conservation de l'ADN réside dans sa dégradation progressive dans le temps, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus suffisamment pour ressusciter l'espèce. C'est pourquoi les dinosaures ne pourront jamais être ramenés à la vie.

© Shutterstock

14 / 30 Fotos

Aurochs

- Les scientifiques tentent également de faire revivre l'aurochs, l'ancêtre sauvage du bétail moderne, disparu dans les années 1600. Ce projet pourrait permettre de restaurer les écosystèmes disparus en Europe.

© Getty Images

15 / 30 Fotos

Grand pingouin

- Le grand pingouin, un grand oiseau incapable de voler, a été chassé jusqu'à l'extinction au 19ᵉ siècle. Les scientifiques étudient son ADN dans l'espoir de le faire renaître grâce aux technologies d'édition génétique.

© Getty Images

16 / 30 Fotos

Quagga

- Le quagga, une sous-espèce de zèbre, a disparu à la fin du 19ᵉ siècle. Grâce à l'élevage sélectif de zèbres présentant des traits semblables à ceux du quagga, les scientifiques ont réussi à produire des animaux qui ressemblent au quagga, prouvant ainsi que l'élevage sélectif peut être une voie vers la disparition de l'espèce.

© Getty Images

17 / 30 Fotos

Millions de séquences d'ADN

- Pour rétrocroiser une espèce éteinte avec une espèce vivante, les scientifiques doivent modifier des millions de séquences d'ADN. Cette tâche était autrefois presque impossible, mais la technologie moderne a permis à l'humanité de faire un pas de plus vers la réussite.

© Shutterstock

18 / 30 Fotos

Cellules

- Une autre voie explorée par les scientifiques consiste à cloner un animal mort en prélevant une partie d'une cellule intacte et en la transférant dans l'ovule d'un proche parent vivant, dans l'espoir qu'un embryon se forme.

© Getty Images

19 / 30 Fotos

Gestation

- L'embryon serait alors inséré dans un parent vivant de l'animal disparu, et le nouvel hybride serait en gestation pendant la période requise. Pour le mammouth laineux, la gestation d'un éléphant durerait de 18 à 22 mois.

© Getty Images

20 / 30 Fotos

Mort des cellules

- Cette méthode est toutefois rendue difficile par le fait que les cellules meurent très rapidement après la disparition d'un animal, de sorte que de nombreuses espèces ne peuvent être ramenées à la vie de cette manière.

© Shutterstock

21 / 30 Fotos

Éthique

- L'éthique de la réintroduction d'espèces en voie d'extinction fait l'objet d'un débat permanent. Les critiques martèlent que les ressources devraient se concentrer sur la sauvegarde des espèces menacées plutôt que sur la réanimation des espèces disparues, tandis que d'autres s'inquiètent des risques écologiques potentiels liés à la réintroduction d'espèces perdues depuis longtemps.

© Getty Images

22 / 30 Fotos

Risques

- La réintroduction d'espèces disparues pourrait avoir des conséquences écologiques inattendues. Ces animaux pourraient ne pas s'intégrer dans les écosystèmes modernes, entrer en concurrence avec les espèces actuelles ou même introduire de nouvelles maladies.

© Getty Images

23 / 30 Fotos

Habitats disparus

- Certaines espèces, comme le mammouth laineux, ne s'intégreraient pas correctement dans notre monde moderne, car les habitats qu'elles occupaient autrefois n'existent plus.

© Shutterstock

24 / 30 Fotos

Propagation des maladies

- Certains scientifiques pensent que la réintroduction d'espèces disparues pourrait en fait contribuer à lutter contre les maladies plutôt que de les favoriser. Par exemple, le retour du mammouth laineux dans l'Arctique pourrait empêcher le dégel du pergélisol, qui pourrait libérer d'anciennes maladies à mesure que le climat se réchauffe.

© Getty Images

25 / 30 Fotos

"Se prendre pour Dieu"

- La désextinction soulève des questions morales et éthiques, notamment celle de savoir si l'homme doit interférer avec la nature d'une manière aussi profonde. Certains affirment que le retour d'espèces disparues pourrait avoir des conséquences imprévues, tandis que d'autres pensent qu'il est de notre responsabilité de réparer les erreurs du passé.

© Shutterstock

26 / 30 Fotos

Espèces en voie d'extinction

- De nombreux scientifiques ont fait valoir que la technologie utilisée pour ramener des animaux disparus pourrait également contribuer à prévenir l'extinction d'autres animaux à l'avenir. C'est le cas de nombreuses espèces menacées.

© Shutterstock

27 / 30 Fotos

Avenir de la résurrection

- Au fur et à mesure que la technologie progresse, le potentiel de résurrection s'accroît. Les scientifiques envisagent de faire revivre diverses espèces, dont le tigre à dents de sabre et le paresseux terrestre de Jefferson. L'objectif ultime est d'utiliser la résurrection comme un outil pour aider à reconstruire les écosystèmes dans le monde entier.

© Shutterstock

28 / 30 Fotos

Opinion publique

- L'opinion publique sur la désextinction est mitigée. Certains y voient une avancée scientifique passionnante, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences éthiques et écologiques. Le soutien du public (combiné à celui des gouvernements et des scientifiques) jouera un rôle crucial dans l'avenir de ces projets. Sources : (BBC) (Colossal Laboratories & Biosciences) (TheCollector) (Scientific American) (Popular Science) (Labiotech.eu) (Smithsonian Magazine) Découvrez aussi : L'impact des traumatismes de nos ancêtres sur notre ADN décrypté

© Getty Images

29 / 30 Fotos

© Shutterstock

0 / 30 Fotos

Résurrection

- Le processus visant à faire revivre des espèces disparues à l'aide de différentes méthodes scientifiques est appelé "résurrection" ou "désextinction". L'objectif des scientifiques est de restaurer la biodiversité, les écosystèmes et les espèces éteintes de notre monde.

© Shutterstock

1 / 30 Fotos

Premières tentatives de clonage

- Les premières tentatives sérieuses pour ramener des espèces disparues ont commencé avec les technologies de clonage. En 1996, la brebis Dolly est devenue le premier mammifère cloné, démontrant ainsi pour la première fois que le clonage d'organismes complexes était possible.

© Getty Images

2 / 30 Fotos

Bouquetin des Pyrénées

- Le bouquetin des Pyrénées (un type de chèvre sauvage de montagne) est considéré par les scientifiques comme l'espèce la plus proche de l'extinction. Il s'est éteint en 2000, mais en 2003, des scientifiques espagnols ont utilisé des tissus préservés pour cloner un bouquetin des Pyrénées. Malheureusement, l'animal cloné est mort peu après sa naissance.

© Getty Images

3 / 30 Fotos

CRISPR

- Depuis les années 2000, la technologie a permis l'émergence de puissants outils d'édition génétique qui permettent aux scientifiques de modifier précisément les séquences d'ADN. L'un de ces outils est le système CRISPR, "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats", soit en français "Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées". L'outil permet aux chercheurs d'ajouter, de supprimer ou de modifier du matériel génétique spécifique dans l'ADN d'un animal.

© Getty Images

4 / 30 Fotos

Technologies d'édition génétique

- Avec l'essor de ces technologies d'édition génétique, les scientifiques peuvent désormais manipuler l'ADN avec précision pour recréer des animaux disparus. Elles leur permettent d'insérer des traits génétiques clefs d'espèces éteintes dans des espèces vivantes étroitement apparentées, constituant ainsi une étape cruciale dans la lutte contre l'extinction.

© Getty Images

5 / 30 Fotos

À quoi cela servirait ?

- Les scientifiques cherchent à ramener des espèces disparues afin de rétablir l'équilibre écologique, préserver la biodiversité et, potentiellement, inverser certains des dommages causés par l'homme aux écosystèmes.

© Shutterstock

6 / 30 Fotos

Restauration

- De nombreuses espèces disparues jouaient un rôle essentiel dans leur écosystème. En les réintroduisant, les scientifiques espèrent restaurer les habitats naturels. Le mammouth laineux, par exemple, serait réintroduit dans les régions de toundra afin de préserver les écosystèmes de prairies.

© Shutterstock

7 / 30 Fotos

Rétrocroisement

- Les scientifiques essaient d'utiliser l'ADN des éléphants d'Asie combiné à des gènes de mammouth laineux pour créer une espèce hybride capable de prospérer dans des environnements froids. Ce procédé d'hybridation est appelé "rétrocroisement".

© Getty Images

8 / 30 Fotos

ADN conservé

- L'ADN du mammouth laineux, qui s'est éteint il y a environ 10 000 ans, a été conservé dans la toundra arctique gelée, que les scientifiques ont explorée et découverte.

© Getty Images

9 / 30 Fotos

Pigeon voyageur

- Le mammouth laineux n'est pas le seul animal figurant sur la liste des espèces susceptibles de renaître. Le pigeon voyageur, autrefois l'un des oiseaux les plus peuplés d'Amérique du Nord, a disparu au début du 20ᵉ siècle. Les scientifiques cherchent aujourd'hui à le faire renaître en modifiant le génome du pigeon à queue barrée, son plus proche parent vivant, pour le rendre semblable à l'espèce disparue.

© Getty Images

10 / 30 Fotos

Moa géant de l'île du Sud

- Le moa géant de l'île du Sud, un oiseau géant de Nouvelle-Zélande incapable de voler, s'est éteint il y a environ 500 ans, et les scientifiques étudient également son ancien ADN pour tenter de le ressusciter.

© Getty Images

11 / 30 Fotos

Thylacine

- Le tigre de Tasmanie, ou thylacine, s'est éteint au 20ᵉ siècle en raison de la colonisation humaine. Les scientifiques examinent aujourd'hui la possibilité de le ramener à la vie par le biais de la résurrection, en utilisant de l'ADN préservé provenant de spécimens de musées et d'espèces étroitement apparentées.

© Getty Images

12 / 30 Fotos

ADN conservé

- L'ADN du tigre de Tasmanie a été conservé dans l'alcool avant l'extinction de l'espèce. Ce spécimen est le Saint-Graal que les scientifiques utilisent pour tenter de faire renaître cet animal disparu.

© Getty Images

13 / 30 Fotos

Dégradiation

- Le problème de la conservation de l'ADN réside dans sa dégradation progressive dans le temps, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus suffisamment pour ressusciter l'espèce. C'est pourquoi les dinosaures ne pourront jamais être ramenés à la vie.

© Shutterstock

14 / 30 Fotos

Aurochs

- Les scientifiques tentent également de faire revivre l'aurochs, l'ancêtre sauvage du bétail moderne, disparu dans les années 1600. Ce projet pourrait permettre de restaurer les écosystèmes disparus en Europe.

© Getty Images

15 / 30 Fotos

Grand pingouin

- Le grand pingouin, un grand oiseau incapable de voler, a été chassé jusqu'à l'extinction au 19ᵉ siècle. Les scientifiques étudient son ADN dans l'espoir de le faire renaître grâce aux technologies d'édition génétique.

© Getty Images

16 / 30 Fotos

Quagga

- Le quagga, une sous-espèce de zèbre, a disparu à la fin du 19ᵉ siècle. Grâce à l'élevage sélectif de zèbres présentant des traits semblables à ceux du quagga, les scientifiques ont réussi à produire des animaux qui ressemblent au quagga, prouvant ainsi que l'élevage sélectif peut être une voie vers la disparition de l'espèce.

© Getty Images

17 / 30 Fotos

Millions de séquences d'ADN

- Pour rétrocroiser une espèce éteinte avec une espèce vivante, les scientifiques doivent modifier des millions de séquences d'ADN. Cette tâche était autrefois presque impossible, mais la technologie moderne a permis à l'humanité de faire un pas de plus vers la réussite.

© Shutterstock

18 / 30 Fotos

Cellules

- Une autre voie explorée par les scientifiques consiste à cloner un animal mort en prélevant une partie d'une cellule intacte et en la transférant dans l'ovule d'un proche parent vivant, dans l'espoir qu'un embryon se forme.

© Getty Images

19 / 30 Fotos

Gestation

- L'embryon serait alors inséré dans un parent vivant de l'animal disparu, et le nouvel hybride serait en gestation pendant la période requise. Pour le mammouth laineux, la gestation d'un éléphant durerait de 18 à 22 mois.

© Getty Images

20 / 30 Fotos

Mort des cellules

- Cette méthode est toutefois rendue difficile par le fait que les cellules meurent très rapidement après la disparition d'un animal, de sorte que de nombreuses espèces ne peuvent être ramenées à la vie de cette manière.

© Shutterstock

21 / 30 Fotos

Éthique

- L'éthique de la réintroduction d'espèces en voie d'extinction fait l'objet d'un débat permanent. Les critiques martèlent que les ressources devraient se concentrer sur la sauvegarde des espèces menacées plutôt que sur la réanimation des espèces disparues, tandis que d'autres s'inquiètent des risques écologiques potentiels liés à la réintroduction d'espèces perdues depuis longtemps.

© Getty Images

22 / 30 Fotos

Risques

- La réintroduction d'espèces disparues pourrait avoir des conséquences écologiques inattendues. Ces animaux pourraient ne pas s'intégrer dans les écosystèmes modernes, entrer en concurrence avec les espèces actuelles ou même introduire de nouvelles maladies.

© Getty Images

23 / 30 Fotos

Habitats disparus

- Certaines espèces, comme le mammouth laineux, ne s'intégreraient pas correctement dans notre monde moderne, car les habitats qu'elles occupaient autrefois n'existent plus.

© Shutterstock

24 / 30 Fotos

Propagation des maladies

- Certains scientifiques pensent que la réintroduction d'espèces disparues pourrait en fait contribuer à lutter contre les maladies plutôt que de les favoriser. Par exemple, le retour du mammouth laineux dans l'Arctique pourrait empêcher le dégel du pergélisol, qui pourrait libérer d'anciennes maladies à mesure que le climat se réchauffe.

© Getty Images

25 / 30 Fotos

"Se prendre pour Dieu"

- La désextinction soulève des questions morales et éthiques, notamment celle de savoir si l'homme doit interférer avec la nature d'une manière aussi profonde. Certains affirment que le retour d'espèces disparues pourrait avoir des conséquences imprévues, tandis que d'autres pensent qu'il est de notre responsabilité de réparer les erreurs du passé.

© Shutterstock

26 / 30 Fotos

Espèces en voie d'extinction

- De nombreux scientifiques ont fait valoir que la technologie utilisée pour ramener des animaux disparus pourrait également contribuer à prévenir l'extinction d'autres animaux à l'avenir. C'est le cas de nombreuses espèces menacées.

© Shutterstock

27 / 30 Fotos

Avenir de la résurrection

- Au fur et à mesure que la technologie progresse, le potentiel de résurrection s'accroît. Les scientifiques envisagent de faire revivre diverses espèces, dont le tigre à dents de sabre et le paresseux terrestre de Jefferson. L'objectif ultime est d'utiliser la résurrection comme un outil pour aider à reconstruire les écosystèmes dans le monde entier.

© Shutterstock

28 / 30 Fotos

Opinion publique

- L'opinion publique sur la désextinction est mitigée. Certains y voient une avancée scientifique passionnante, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences éthiques et écologiques. Le soutien du public (combiné à celui des gouvernements et des scientifiques) jouera un rôle crucial dans l'avenir de ces projets. Sources : (BBC) (Colossal Laboratories & Biosciences) (TheCollector) (Scientific American) (Popular Science) (Labiotech.eu) (Smithsonian Magazine) Découvrez aussi : L'impact des traumatismes de nos ancêtres sur notre ADN décrypté

© Getty Images

29 / 30 Fotos

ADN, génétique, clonage… La résurrection des espèces est-elle possible ?

Faire revenir à la vie des espèces éteintes : ce n'est pas de la magie, c'est de la science ?

© Shutterstock

Récemment, des scientifiques ont franchi des étapes considérables pour réaliser ce qui semble impossible : ramener le mammouth laineux à la vie. Grâce à des technologies de pointe, les biologistes se lancent dans une aventure audacieuse pour ressusciter ces gigantesques créatures primordiales. Mais ce projet ne marque pas le début de ce type de travaux. Des initiatives similaires sont en cours depuis des décennies et, si elles aboutissent, elles pourraient modifier le tissu même de notre monde et redéfinir la notion de la mort.

Quels efforts sont déployés par les scientifiques pour sauver des espèces de l'extinction ? Quelles technologies sont disponibles pour y parvenir ? Faut-il s'inquiéter des problèmes éthiques que cela peut soulever ? Cliquez sur la galerie pour le découvrir.

NOS RECOMMANDATIONS

SEMAINE DERNIÈRE

- DERNIÈRE HEURE

- journée

- 24 HEURES